读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。转眼之间,省优秀传统文化培训班已经进行到了第三天,每位老师的倾力相授都让人受益匪浅,感慨颇多。想来传统文化的教授也并非一朝一夕就能完成,而能让学生们感受自己民族的文化自豪,就更需要学习每位授课教师汇大家之作,悟自我之言。

“教育者首先要受教育”,若无一桶水如何教学生一杯水?自我素养充实的同时也不忘提升个人道德。这就如宋老师传授的道理一致,人之所以为人,何已也?思想由内心而发,人性本善,言传身教中,要做到的则是激发孩子心目中的善意,即通过我们所熟悉的四书五经开导教育,贯彻“立德树人”的任务。

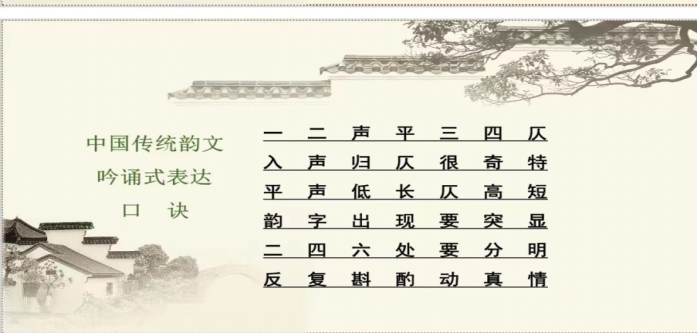

蒋文祥老师以《枫桥夜泊》为例,传授了朗读古诗时声调的变化,通过生动的教学转化到我们对古诗朗诵原有的概念,阴阳两调是平声,上去两调为仄声。平长仄短 、平低仄高、入短韵长,古诗的节奏美原来在此。课堂最后,一首《乌衣巷》回味悠长。篇篇巨作,流传至今的诗词就是文人骚客为之沉醉的秘密。

“双创”就是创造性转化,创新型发展,袁梅老师以此为切入点,直击心灵,说出了我们传统文化教育,应该分学段有序推进,每个阶段的教学要按照一定的规则实行。课堂中“如何创新”“传统文化教育创新的理念”各种有意义的问题更是发人深省,课堂中话剧《夫子》,给人的感悟更是深刻。

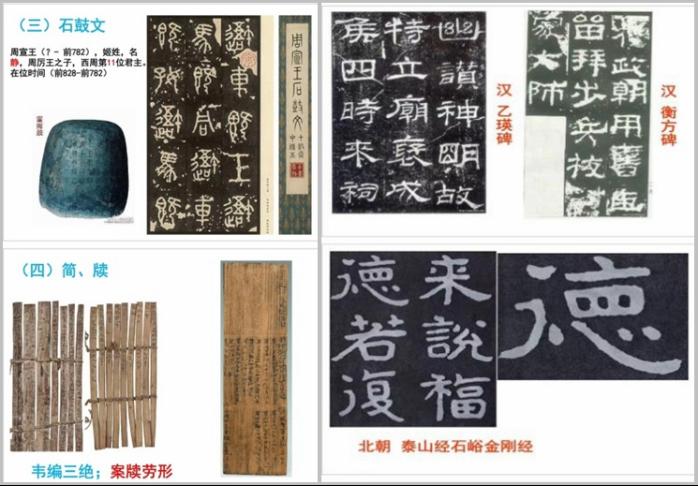

而在这一天的学习中,朱乐朋老师的“中华书写文化与书法教学”课让人情感激。在这堂课中,能领略到每位书法大家的豪情壮志。在清新飘逸、刚健有力的字体中,从颜筋柳骨、笔走龙蛇的书法里,与历史交流多话,也对赏析书法作品有了一知半解。最让人感觉到自豪的就应该是书法的历史演变,自商周时期的甲骨文、金文至春秋时期的简、牍、帛书到,大展成熟的碑刻文字和笔墨纸砚。无一不展示汉字的独特。

文物的出土沉淀着上千年的文化,博物馆的展列显示着如今的文化自信。代代延续与创新,汇聚着古人的智慧,它们是汉字演化的活化石。而后人在破解这些文字的同时能有迹可循。代代流传,让我们耳闻目染,让学生感同身受由此继承中华的文化,树立文化的自信,激发民族的自豪。

2509班学员 王雨晴