博大精深的中华优秀传统文化,是延续中华文脉,提升文明素养的瑰宝。习近平总书记高度重视中华优秀传统文化,他指出“中华优秀传统文化是中华民族的‘根’和‘魂’”“如果失去中华优秀传统文化的传承,就会丧失文化自信”。而对于传统文化教育出现的碎片化现象,一直是困扰我们的难题。如何在日常教育教学中通过传统文化的浸润,促进学生养行为习惯、明处世道理、塑道德品质?宋立林教授的《成人之道与为师之德》为我们明晰了方向。

宋老师在讲解中,理清了文化自觉、文化自信、文化自知的关系,文化可分为“表层文化”“中层文化”和“深层文化”,这三个层次分别从物质、制度、精神三个层面层层递进诠释了文化自信的内涵,最终落到“做人”。建立了文化自信,形成文化传统,从而铸就道德精神,这也是“做人”的理想标准。

宋教授倡议读四书,正三观,三观正是植根于内心的修养,这是无需提醒的自觉;而以约束为前提的自由,是为别人着想的善良。这就是传统文化,这就是文化自信。从善如登,不宜;从恶如流,容易。为人之师,就要树立为学生涂好做人底色的信念,这也是义不容辞的责任。

朱乐朋教授的《中华文化与书法教学》,从中华文化悠久的历史演变说起,从韦编三绝,到摩崖石刻,处处彰显出中华书法的博大精深。朱教授讲到:中国书法与中国文化的关系是难分难解的,中国书法植根于中华民族的传统文化之中,是土生土长、地地道道的民族传统艺术。书法不仅是中国传统文化的重要组成和不可分割的一部分,更为中国的传统文化增添了无穷的色彩。

朱教授批判了现实中为博取眼球获取噱头的“伪书法家”,改变了书法本身的意义,给书法披上了利益的外衣成为了一种商品。

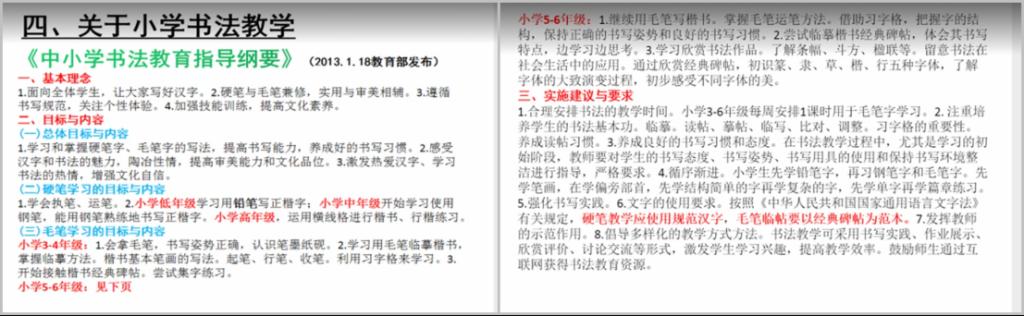

最后朱教授针对小学阶段的书法教学提出了中肯的建议。

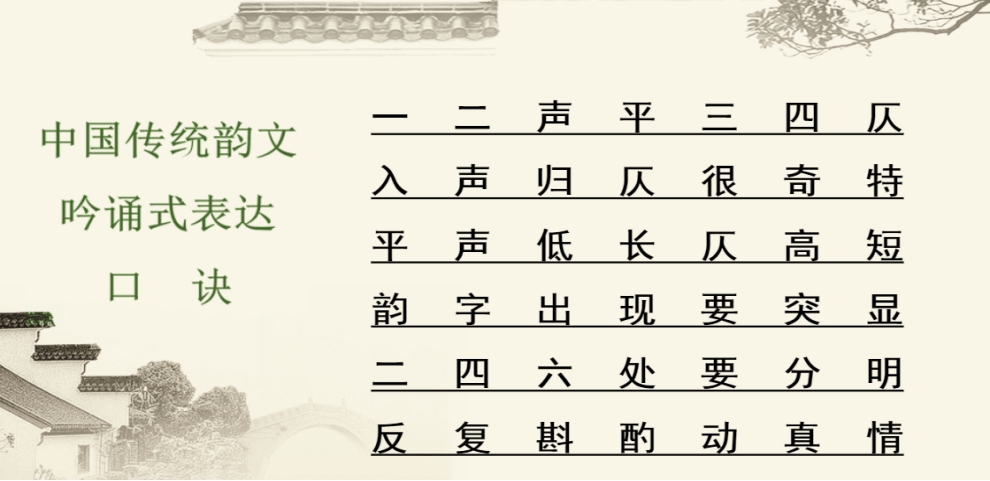

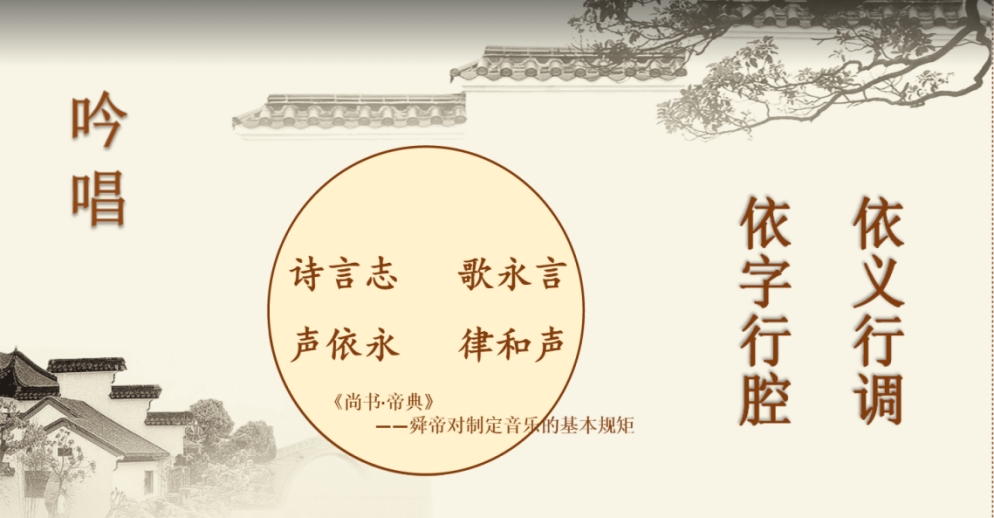

下午蒋文祥老师的讲座重点从“读”入手,通过《枫桥夜泊》、《定风波》等诗词的五步诵读法,给我们上了一堂干货满满的“有声”课,解决了在古诗教学中学生一贯的“二二三”“二三”朗读问题,让古诗在吟诵中更有韵味,“声声”不息,优秀的传统文化真正做到了“至”地有声。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。听且吸收消化,行且有法有效。在教育教学中,将优秀中华传统文化根植于自己的课堂中,在实践中求得真谛,是作为一线教师要思考且践行的。从教之路漫长,唯有以恒。 (2501班学员 王晔)