三月的春风温暖拂面,山东省小学传统文化骨干教师培训在老师们的期盼中如约而来。3月14日是线上学习的第一天,四位老师为我们带来了风格不同但同样精彩的文化盛宴。

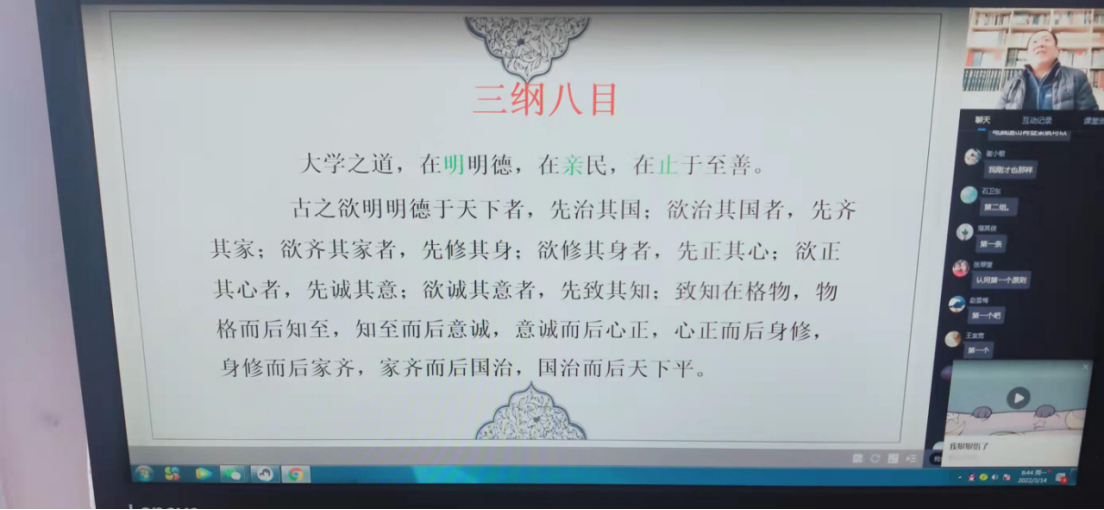

首先是张国钟老师的《小学阶段传统文化课的基本要求与教师素养》,从目标谈起,阐释小学阶段传统文化课的意义所在,即传承经典,培根铸魂,重建中华精神家园。中华文化本就多元,弘扬传统文化我们应该重新往前看。再多元的文化,我们还是应该坚持中哈文化的主根和主流,阅读那些经典中的经典。张老师联系大家耳熟能详的“修身、齐家、治国、平天下”,介绍文化的本质是一种契约,涉及三个层次:宗教、道德、法律。文化的目的,就是在此基础上创造美好的人生、美好的世界、美好的家园,而这些正是儒家经典三纲八目的复归。

面对优秀传统文化的迷失,我们小学教师应该从提升自身素养做起,传承民族精神。

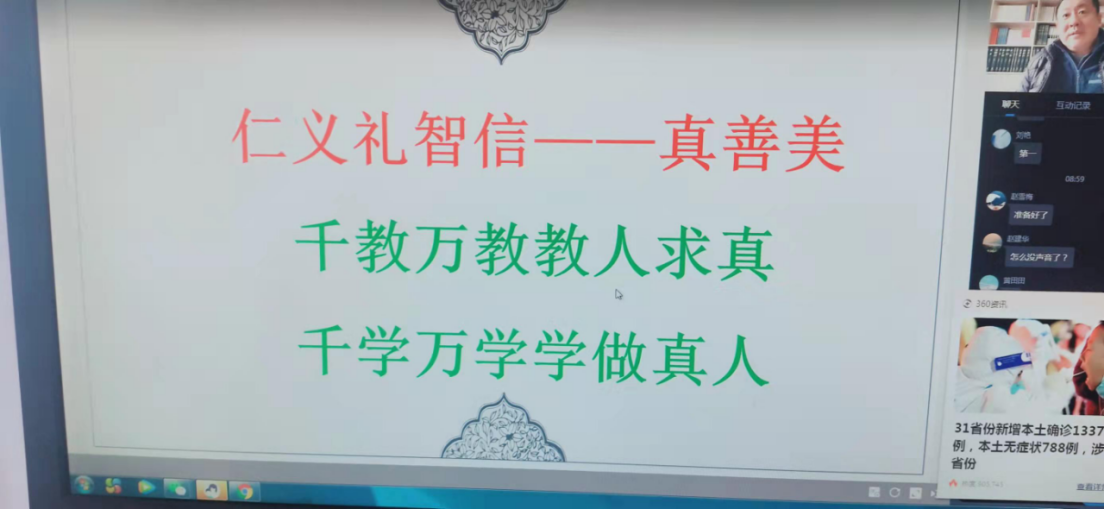

张老师认为教师应该具备四种素养:头脑、品德、知识、技能。他所说,教育首先教育了教育者自身,儒道为先,精通一门,教师更要坚持仁义礼智信,追求真善美。践行陶行知先生所说的千教万教教人求真,千学万学学做真人的教育理念。

张老师最后从“讲、读、研、行”四个方面传授了小学传统文化教学的策略,为我们一线教师指点迷津。张老师用生动详实的例子,指导我们传统文化的教学要讲准、教给学生思考的方法、认真研究设计课堂问题,重视研读和研学,既读万卷书又行万里路,给学生创造研学机会,那种仪式感、现场感带来的教学效果更能直抵心田。最后,张老师寄予全体参训学员,点亮自己、泽被子孙;点燃学生重建家园。

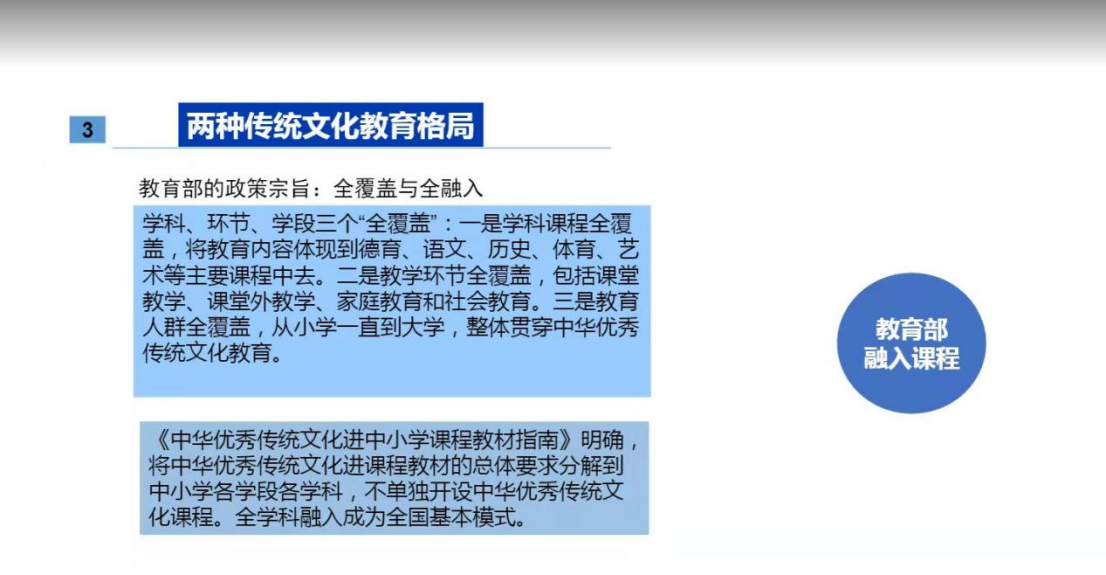

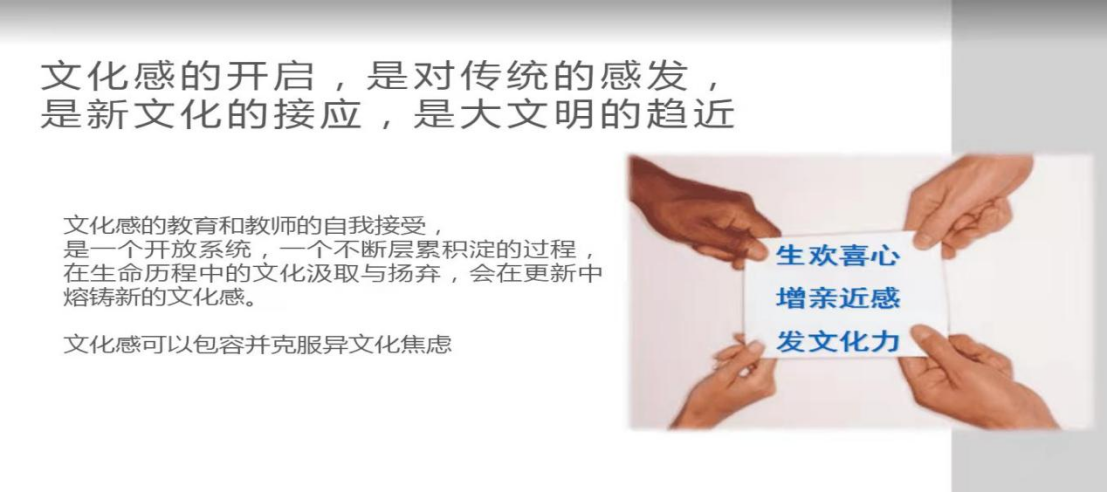

接着,耿成义老师从政策话语与专业认知的角度探问传统文化教育教学。耿老师的历史文化功底深厚,从文化到底是什么出发,引领我们从三个一百年来看传统文化教育的复归。耿老师对现当代文化流派、文化名人的熟稔令人惊叹。民族文化认同、意识形态变革、国民心理的演进三个一百年层面的解读,让学员们看到了中华文化的韧性,也更加迫切的看到了我们身上肩负的寻求中华优秀传统文化的核心价值观的教育使命。而今的山东传统文化教育已经形成了课程教学为主、多学科融入、多元文化融合的传统文化教育格局,教师更应该以文化自励,激发并唤醒学生的文化感,造就学生新的文化人格力量和现代文化意识,促进传统文化的传续和再生。在教学中,我们可以通过创设情境,可以感发触动孩子们,以心动心,就像耿老师最后分享的,通过传统文化的学习,用一个灵魂唤醒另一个灵魂。

夏云杰教授分享的是《中国古代科技与传统文化》。三个小时的课程,从李约瑟之问到钱学森之问,我震撼于夏老师对古今中外几百年科技成果的信手拈来,对古今中外学者的深入研究。一个个具体的事例,更让我们看到了人们对儒家文化的误解。对儒家文化的解读,对中华优秀传统文化的传承发扬,相信一定是可以推动科技发展的精神动源。

最后,宋立林教授《走进世界文化遗产“孔林”,领略师生伦理的现代启示》云端现场教学课,带领学员们云端游“孔林”。宋老师,娓娓道来详细介绍,大到一块牌匾的来历,小到或立或卧的一只瑞兽,再到孔子、伯鱼、子思的轶事趣闻,最后到颜回、子贡和孔子深厚的师生情谊,都让我深切的感受到了孔子思想的光辉和儒学的生命力。宋老师带领学子们向先圣的拜谒,更是给我极大的触动,这才是中华优秀传统文化的主根,我们不能忘,孩子们也不能忘。在我们的一线教学中,我们要重视优秀传统文化的传承,用生命唤醒生命,用智慧启迪智慧,培根铸魂,重建我们的精神家园。

一天的学习在不知不觉中过去了,我认真的听,不停的记,积极的思,感恩于几位专家教授的倾囊相授。同时,也深感自己学识的浅薄,认识的不足,即使今天的课程已经结束,但我还是会认真的坚持学习,做好一位一线教师的本职工作,做好中华优秀文化的传承工作,唤孩子们的文化认同感。

2504班学员 刘晓梅