编者按:冯友兰一生致力于文化学术的研究和传播,他一生经历了晚清、民国和新中国三个时期,晚清、民国正是东西古今的文化交融、碰撞的时期,这深深影响了冯友兰的文化思维。东西古今的文化交融,既是冯友兰学说的形成背景,也构成了其重要的学术特色。

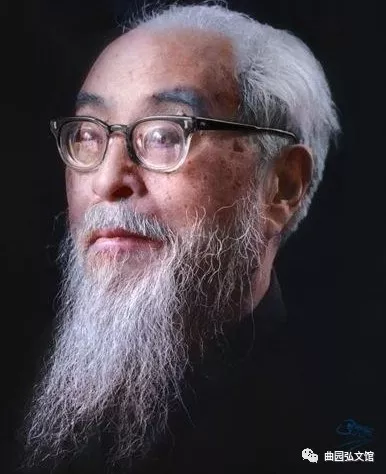

冯友兰(1895——1990),字芝生,河南南阳人,著名的中国哲学史家、哲学家,“中国哲学史”学科的奠基者之一。冯友兰早年毕业于北京大学,后又在美国哥伦比亚大学获得哲学博士学位。回国后先后任教于中州大学、广东大学、燕京大学和清华大学。建国后,一直任北京大学哲学系教授。冯友兰一生著述宏富,主要著作有《中国哲学史》、《中国哲学简史》、《中国哲学史新编》、《新理学》、《新事论》、《新世训》、《新原人》、《新原道》、《新知言》等。

冯友兰生活的年代正是东西文化碰撞的时代。当时正值清末民初,国人目睹了一个泱泱大国在面对西方列强的情况下如何一步一步走向死亡的坟墓。一开始,国人以为中国的落后在于器物的落后,于是“中学为体,西学为用”的口号响遍全国。后来又认为制度的落后才是造成中西不同的关键。最后不少有识之士逐渐意识到文化的落后才是造成中国落后的最根本的原因。于是“德先生”、“赛先生”又成了五四前后无人不知的两面大旗。随着西学的不断传入,中学的地位也开始发生明显的改变。既然中国传统文化是造成中国落后的根本原因,那么就应该把其全部抛弃,“打倒孔家店”等口号又甚嚣尘上。

面对中西文化的冲突,在中西文化的优劣、同异等争论中,出现了不同的派别。大概言之有三:一是全盘西化派,一是文化复古派,一是中西调和派。因此,中西文化的优劣异同问题是困扰着当时广大知识分子的最主要问题之一。冯友兰当然也不能例外。他在晚年的回忆中说:“这两个天地是有矛盾的,这是两种文化(按:指东西文化)的矛盾。这个矛盾,贯穿于中国历史的近代和现代。当时的一部分人,不承认这是古今、新旧的矛盾,而认为是东西、中外的矛盾。东西文化的不同,因为其根本思想不同。它们的根本思想,就是它们的‘哲学’。”

其实冯友兰对于中西问题的关注,与其所处的时代和教育有关。当他开始读书的时候,正是维新变法的时候,当时八股文已遭到废除,而以策论代之。同时,也开始学一些西学或新学之类的东西。年,冯友兰开始在上海中国公学上学。冯友兰在那里学习了逻辑,虽然只是一个人门,但这引起了他对哲学的兴趣,于是特别想学西方哲学。后来就考进了北京大学哲学门。

由于当时西方哲学门并未开课,冯友兰不得不转入中国哲学门。但当时讲授中国哲学的那些老师,均未超出中国封建哲学史家的范围。线索不清,系统不明,是他们最大的毛病。这种状况直到胡适回到北大以后才得以改变。胡适的髙明之处在于他受到严格的西学训练。他把这种方法用在中国哲学史的研究上,获得巨大的成功,在当时轰动一时。当时年轻的冯友兰对此也“觉得面目一新,精神为之一爽”。

带着中西文化矛盾的问题,冯友兰于1919年冬到了美国。次年初入哥伦比亚大学哲学系读研究生。到了美国之后,冯友兰一方面学习英语,一方面读了很多西学方面的著作。而他对西方文化也有了直接的接触和深入的了解。当时美国正处于战后的繁荣时期,而中国却异常落后,二者形成了鲜明的对比。为什么中国同西方接触以后节节失败?西方为什么富强?中国为什么落后?西方同中国相比究竟什么地方比较优越?这些问题一直萦绕在冯友兰的头脑之中。经过思考,冯友兰认为,西方的优点在于有了近代的自然科学。这是西方富强的根源。中国贫弱的根源则在于没有近代自然科学。

但中国又为什么没有西方的近代自然科学呢?为了寻找答案,冯友兰写了一篇“中国为何无科学—对于中国哲学之历史及其结果之一解释”的文章。在这篇文章中,他认为中国之所以没有近代自然科学,因为中国哲学向来认为,人应该在内心中而非外界寻求幸福。但这种向内与向外两派的对立,并不是东方与西方的对立,而是东西方哲学中共同存在的对立。

在上述思想的指导下,冯友兰把中西方哲学史结合起来,选出一些哲学家作以说明。这就是他在1923年完成的以《天人损益论》为名的博士论文。回国以后又易名为《人生理想之比较研究》,由上海商务印书馆1924年出版。1926年,又由商务印书馆出版中文本,名为《人生哲学》。在此书中,冯友兰把对于人生的看法分为损道、益道和中道三派。而三派中各有其代表的中国哲学家和西方哲学家,如损道中的道家、柏拉图和叔本华,益道中的杨朱、墨子和笛卡尔、培根、费希特,中道中的孔子、亚里士多德、宋明新儒家和黑格尔。

表面看来,这十个派别是平行的,没有什么偏向,但实际上冯友兰自己是偏向“中道”的。他在最后两章提出了一个“新人生论”,也就是他所认为的“中道”人生论。他说:“今依所谓中道诸哲学之观点,旁采实用主义及新实在论之见解,杂以己意,糅为一篇,即以之为吾人所认为较对之人生论焉。”

实用主义和新实在论当时在中国比较流行,美国的实用主义哲学家杜威和英国的新实在论者罗素都先后应遨到中国讲演。而冯友兰当时所在哥伦比亚大学又是实用主义和实在论的重镇。实用主义大师杜威就是冯友兰当时的导师。因此,他先后受到两派思想的影响,但最终还是选择了新实在论。这在他后来的《中国哲学史》、《新理学》等书中表现的尤为明显。

《人生理想之比较研究》、《人生哲学》等书在当时一版再版,又由于是作_为教科书出版的,因此在当时产生了广泛的影响。这对当时人们了解西方哲学尤其是实用主义和新实在论的思想起到了积极的作用。

如果说《人生哲学》还使冯友兰徘徊于实用主义和新实在论之间的话,那么《中国哲学史》、《新理学》等书的出版则表明其已经完全站在新实在论这边了。1931年至1934年,冯友兰先后出版了《中国哲学史》上下卷。这部书的出版,奠定了冯友兰在当时哲学界的地位。在冯友兰之前,胡适已经出版了《中国哲学史大纲》卷上,开创了现代中国哲学史研究的先河。蔡元培曾以证明的方法、扼要的手段、平等的眼光、系统的研究等四点来概括胡书的特长。冯友兰深受胡适影响,并把其誉为用西学方法成功研究哲学史的第一人。但可惜的是,胡适的书一直没有出版下卷。而且胡适的书也有其明显的短处,那就是详于考证而略于义理,疑古太多而同情太少。而胡书的短处正是冯书的长处。冯书偏重哲学分析但不略考证,分析古书而不盲从,因此得到陈寅恪、金岳霖等人的赞赏。陈寅恪认为此书“取材谨严,持论精确”,同时又“具了解之同情”。

金岳霖则认为此书“没有以一种哲学的成见来写中国哲学史”,而这是他认为一部好的哲学史具备的最重要的条件之一。冯书之所以能如此成功,与他在美国所受的教育是密切相关的。因为他那时已经倾向柏拉图式的新实在论,而新实在论的基本观点就是认为真理是独立于人的认识而客观存在的。这正与金岳霖的“不要根据一种哲学主张来写哲学史”的观点相符。此外,冯书还在很多地方与西方哲学作了比较,如以孔子比苏格拉底、以孟子比柏拉图、以庄子比斯宾诺莎、以汉代象数学比毕达哥拉斯,等等。这一方面加深了人们对中国哲学的理解,同时也间接的起到了传播西方哲学的作用。

1940年代,冯友兰开始由哲学史的研究转到哲学体系的创作,这表现在以《新理学》为首的“贞元六书”上。“新理学”讨论了程、朱理学以来的理、气等问题,但不是“照着讲”而是“接着讲”。所谓“接着讲”就是以西方近代的方法继续讨论古代哲学中的问题。这种方法在冯友兰那里就是新实在论。冯氏在这些书中提出了“理在事先”的著名观点,明显地表现出新实在论的倾向。在这一时期,对于东西文化的问题,冯氏也有了新的看法。

他从“新理学”共相与殊相的观点出发,认为东西文化的问题实际上不是一个东西的问题,而是一个古今的问题。在冯氏看来,中国文化和西方文化都是文化类型中的一种,都是特殊的个体。西方文化之所以优越,并不在于它是西方的,而是因为它是近代或现代的。中国文化之所以落后,并不在于它是中国的,而是因为它是中古的。因此,所谓西化不过是近代化的意思。这就突破了中西文化优劣论的局限,更加深刻地认识了中西文化的异同。

可以看出,西学东渐的大背景是冯友兰哲学思考的一个根本动力。冯友兰本人不仅是西学东渐的受益者,而且也是西学东渐的传播者和推动者。从《人生哲学》到《中国哲学史》,再到《新理学》等书,无不体现着这种精神。正是在西方学术的深刻影响下,冯友兰才能在中国传统学术走向现代的过程中起到良好的桥梁作用。