第一天的培训开始了,满怀期待。聆听李成顺老师的讲座很多次,而孟伟老师的讲座是第一次听。每一次培训都是一次思想的洗礼,期待在学习中让自己的教学更有思想更有底气。

两位老师风格不同,但带给我的启迪很大。李老师建议我们花时间在备课上,大量的时间花在教学设计上,而不是知识罗列上。作为教师,我们最应当思考的是怎样启迪学生的思想,通过研读课标确立每节课的重点知识和主干知识,深切理解核心素养对应的不同水平层级,制定切实的教学目标和学习目标。

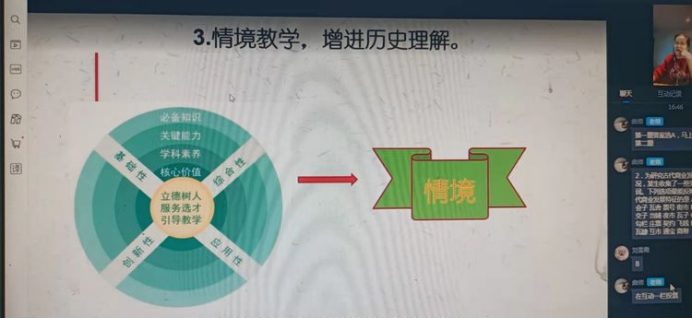

要有较高的政治敏感度,要站在“立德树人为国选材”的视角设计和进行课堂活动,对课本内容、教材结构进行服务于学生的大胆取舍和重新整合。历史是人的学科,更是充满情感和情趣的学科。照本宣科的课堂是不能吸引学生的。李老师在很多的教学设计中,都体现了精巧而不漏痕迹的用心。例如在讲授民族国家发展时,国家地图的演变、国家边界的缩长、国庆日的确立,都能成为引发学生的深度思考。在讲到少年中国说这一试题时,又一次强调高考题一定不会按照政治经济思想文化分点罗列。打破专题史教学带来的思维固着,探寻历史本身的发展逻辑,把握历史教学本源的规律和节奏,才是以后历史教学的方向。

孟伟老师的课堂设计也独具风格,令我深受启发。最打动我的一句话是“教师应在学生思维的尽头出现”。我常因为学生“会了”,而沾沾自喜,我设计的教学问题学生正好能够理解,并按照我的意图向前推进。课堂上,我掌控了教学的节奏,把握学生的思考路径,这是一段时间内很让我“安慰”的感觉。而昨天的讲座和孟老师展示的备课片段,都使我更深刻认识到历史课要有滋有味有生命。一堂好的历史课一定是既有深度,又有厚度,还有温度的。

怅年华,不禁搔首,三十年光阴虚度,还有很多的思考,亟待在实践中再落实再体会。( 1203班学员 王英莉)