一、鉴往知今,探寻传统文化之美

中华优秀传统文化博大精深。张伟老师娓娓道来,深入浅出地讲述了传统文化的内涵,特别是费孝通提出在当今文化多元的世界里,首先要认识自己国家的文化,其次是理解所接触的文化,取其精华,去其糟粕,加以吸收,形成“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的观点。这让我们深刻认识了不同文明之间理想关系,折射出中国人一以贯之的整体思维方式。

“不忘本来,吸收外来,面向未来”,打破了我对传统文化学习固有的观念,学习原典,深刻理解中华优秀传统文化的核心;学习借鉴西方哲学思想,吸收外来思想,结合当今社会发展需要,面向未来,融合创新,将传统文化创造性转和化创新性发展。

二、为师之德,做四有好教师

文化是民族的血脉,是人民的精神家园,中华文化独一无二的理念,智慧气度神韵增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪感。

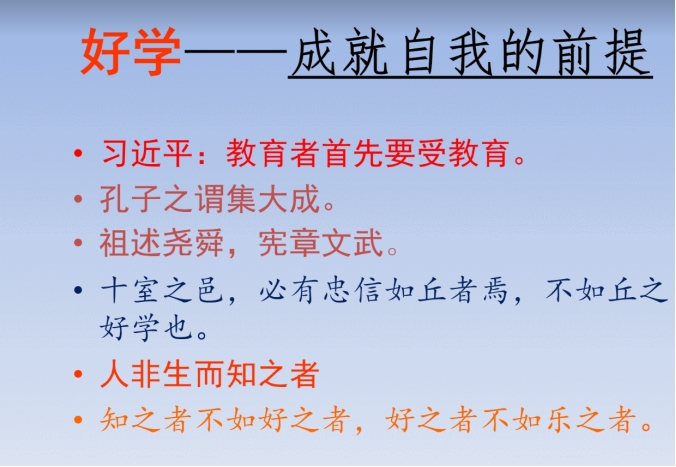

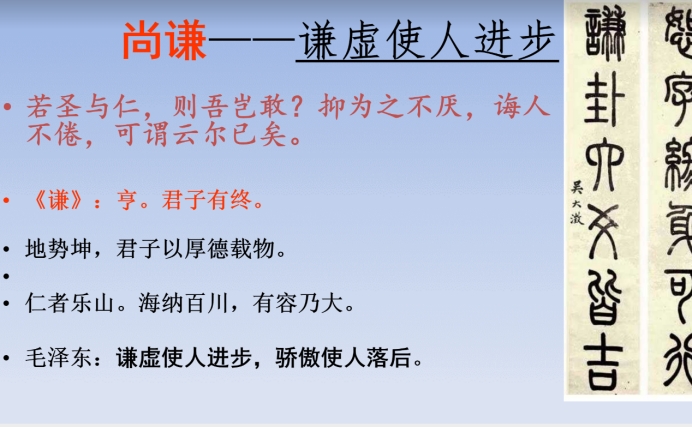

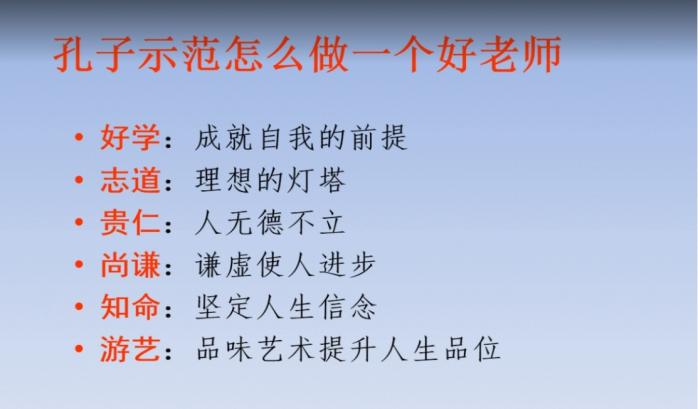

师者,传道授业解惑也。在《为人之道,为师之德》讲座中,宋立林教授讲解中国文化精神的根脉,他将不同的学派用春夏秋冬来做了形象的比喻,儒家的生机希望、墨家的炽热奔放、道家的平淡清冷和法家的无情冷酷,通俗易懂,便于我们的理解。

成人之学,即君子之学。何为君子?宋教授提出了“正、实、大”观点,还讲到人有一种向上向善的道德意志,平时我们应该教育学生先做人后学知识,

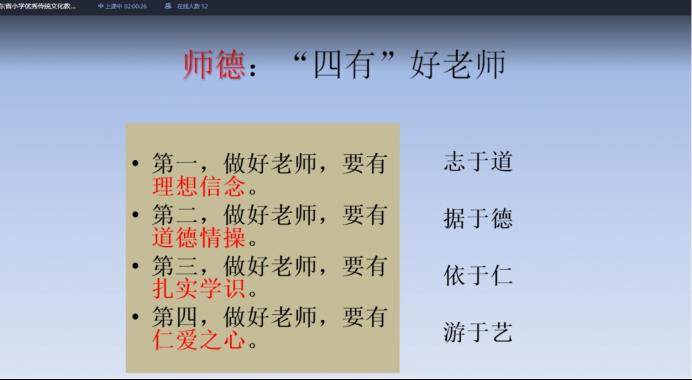

作为新时代教师,我们要认真研读学习圣人经典,做好中华优秀传统文化的继承和传播,按照“四有”好老师标准,修身正己,承道育人!

一所学校肩历史涛涛大任,扬国学精粹。为此,我们爱都小学创立半山书院,老师们常常围坐一起读书论道、谈古论今。我们与首都师范大学文学院深度合作,创建了“中华古诗文吟诵与创作”传承基地,老师教师用真情唤起儿童阅读经典的激情,点亮阅读明灯,让经典文化走进全校师生心田。

三、用心设计,用课程践行传统文化的“双创”

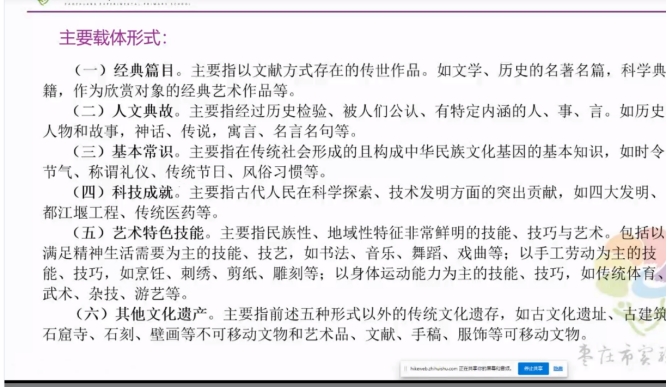

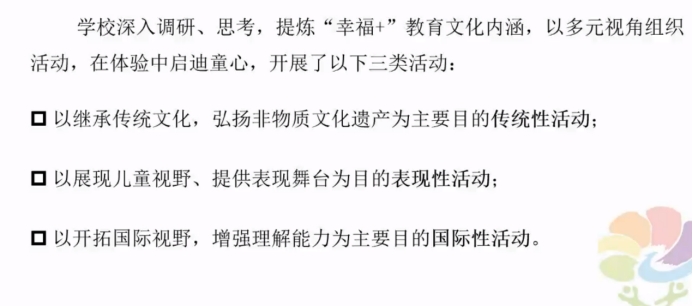

今天济宁附属小学和枣庄实验小学分别介绍了学校传承传统文化的优秀做法。济宁附属小学有着天然的优势,有着丰富的学习资源,传统文化教学成为学校办学特色,国学、国术、国艺,学生们在丰富多彩的活动体验中,知书达理,做翩翩君子。枣庄实验小学以甲骨文学习为依托,注重经典诵读、书法练习、甲骨文学习,还进行了幸福+的探索,非常受益。主要收获有:一是以《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》和《山东省中小学中华优秀传统文化课程指导纲要》为标准,研发课程,选择经典,通过晨诵、午练、小古文等方式,让学生学习经典。二是与生活链接,注重理解和应用,做到知行合一。三是在活动中升华。

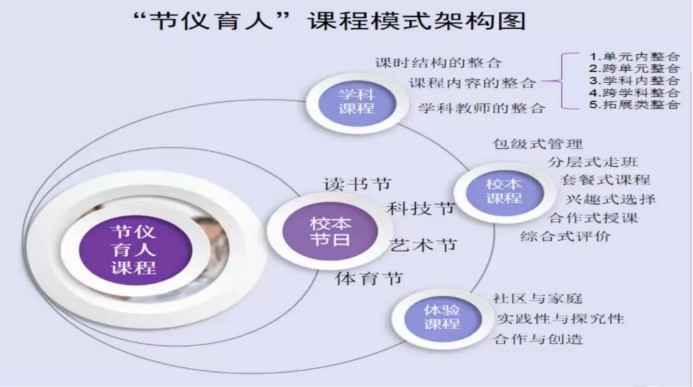

国家课程校本化,传统文化课程化

当下,处在疫情防控的特殊时期,济南又按下了暂停键,孩子们在家中学习,感受书中的生机与活力。我在参加培训的同时,也和学校老师们带着学生们用一种有趣的方式——吟诵来学习古诗。(2510班学员 吕华)