一、教材分析

本课以“辽宋夏金元的经济与社会”为题,但无论从课标要求还是实际情况考虑,都只能以宋朝为主,因为经济发展成就以宋朝最突出,社会变化也以宋朝最明显。

本课共四个子目,以讲解宋代经济的新发展和社会新变化为主,前两目都是经济方面的内容,从经济结构的角度讲述了农业、手工业的发展与商业和城市的繁荣;第三子目从空间分布的角度对宋元时期经济重心南移进行解读,也简单涉及经济发展对于文化的影响;第四子目“社会的变化”基本属于社会史领域,但要注意其变化的基础在于经济的发展。

二、教学立意

1.课程标准要求:“通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化”,本课即以反映两宋在经济、社会方面的变化为主,也顺便涉及元朝的相关内容。

2.教学目标

学生能够通过阅读宋元经济发展图,了解宋代农业、手工业和商业发展的主要表现,并在此基础上认识农业、手工业和商业发展之间的相互关系;

通过课堂讨论和相关史料的分析,引导学生探寻经济重心南移的依据,提升学生阅读归纳和史料实证能力;

学生能够在认识宋代经济新发展的基础上,理解宋代经济的发展对于社会变化的影响,进而认识经济发展和社会变化的相互关系;

3.教学重难点

重点:本课各子目的重要程度比较接近,相较而言,商业城市的繁荣和经济重心南移更为重要。

难点:理解经济发展带来的社会变化。

三、教学流程

孟伟老师提供的同事的这节课《辽宋夏金元的经济与社会》对教材进行适当整合,在教学中抓住宋代经济新发展这一中心,分析经济发展对于社会变化的影响,将教材重新整合为宋代经济社会发展的四部分内容:1.稻米之路;2.瓷器之路;3.城市之路;4.及第之路。

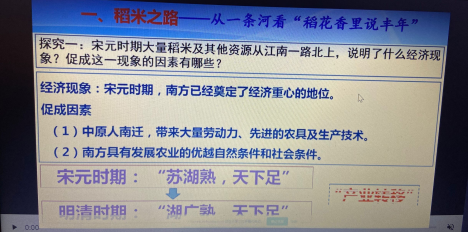

第一部分:稻米之路——从一条河看“稻花香里说丰年”

这一部分内容实际包括了教材农业的发展与经济重心南移的内容。教师展示大运河图片,采用问题探究的形式指导学生学习。

探究一:宋元时期大量稻米及其他资源从江南一路沿大运河北上,说明了什么经济现象?促成这一现象的因素有哪些?

通过问题探究讲解使学生深入了解辽宋夏金元时期经济重心南移及其对农业发展的影响。

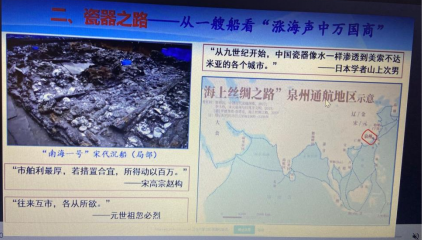

第二部分:瓷器之路——从一艘船看“涨海声中万国商”

教师展示宋元时期的各种瓷器图片,提出问题“为什么瓷器在偏安一隅的南宋能够重新走向繁荣?”以此导入本部分内容。

教师展示“南海一号”宋代沉船考古图片,海上丝绸之路泉州通航地区示意图,中国建筑设计研究院泉州申遗文本中的泉州遗产展示图,从而提出问题引导学生进行探究。

探究二:请同学们对图中的遗产点进行分类,并说明分类的依据。

通过探究引导学生根据地图,归纳宋元时期手工业发展的表现。教师可以结合教材图片,对宋元时期制瓷技术的发展和瓷器大量出口海外的史事进行介绍,进而引导学生认识瓷器成为继丝绸之后中华文明新的物质象征,培养家国情怀。

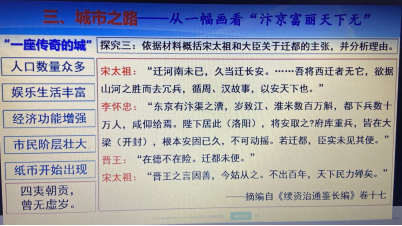

第三部分:城市之路——从一幅画看“汴京富丽天下无”

教师展示张择端的《清明上河图》通过图片引导学生根据教材和图画概括宋代商业繁荣的主要表现。再次展示2021年山东省高考题第16题,提出问题探究:探究三依据材料概括宋太祖和大臣关于迁都的主张,并分析理由。

通过探究引导学生在学习过程中分析宋代商业繁荣的原因,注意商业发展和农业、手工业发展的相互关系;强调宋朝商业的发展和城市的兴盛互相促进。

第四部分:及第之路——从一个人看“唯有糊名公道在”

展示图片少年范仲淹与少年王维以及二人的科举之路,提出问题“如果你是一位普通读书人,你更愿意在哪个朝代科举考试?”通过问题导入本部分内容。

通过材料展示自主学习,让学生归纳从隋唐到宋朝,社会的变化主要有哪些?变化主要包括门第观念淡化和社会流动的加强;社会成员身份趋于平等;国家对社会生活的控制相对松弛三个方面。教师结合当时参加科举考试的具体人物,比如范仲淹、文天祥等,分析科举制度的发展和影响,“糊名”“誊录”等形式让考试变得更加公平公正,社会阶层固化有所解决。

总之,考虑到本节课知识容量大,孟伟老师的同事对本节课《辽宋夏金元的经济与社会》进行了适当整合,在教学中抓住宋代经济新发展这一中心,分析经济发展对于社会变化的影响,将教材重新整合为宋代经济社会发展的四部分内容:1稻米之路;2瓷器之路;3城市之路;4及第之路。通过整合使本节课的结构更加清晰,内容更加合理,便于学生掌握。这种创新式教学对我的启发很深刻,在以后的教学活动中我会以此为榜样,深入研究新课标新教材,充分利用相关的资料,合理整合教材知识,兼顾好基础知识的掌握和核心素养提升的关系,使自己的教学水平不断提升。(1201班学员 李虎)