题记:孟老师的特色应该是比较接地气,很细,讲课水平应该比较高,非常希望能去听听孟老师的课,她对于素材的积累也是值得我学习的地方,自己带来三年或者三十年两手空空,为什么别人可以,所以是不是应该注意自己以后素材的在积累,其实所谓的积累并不是仅仅为了积累,而是为了反思,反思自己教学,反思自己的。从导入在到教学过程再到小结,孟老师让我很惊讶,从很多角度进行了阐述,打开了我对于导入和总结的认知,尤其她在讲述的宋朝的时候,学者眼中的宋朝、我眼中的宋朝、课本眼中的宋朝的思路,有点惊艳的感觉,我节选了一部分,作为案例解析。

案例一孟老师在介绍案例的时候,基本涉及到这么几个方面:导入、过程、升华。下面是我所截取的关于孟老师所讲的优秀导入:

导入分方式有很多种,譬如音乐、视频、高考题、名人的一句话,通过导入能引起学生的兴趣和学习的积极性,这应该是初衷和归宿。也可以与后来的结尾首尾呼应。导入最好围绕着课标进行设计,体现出了老师要钻研新课标用好新教材:脑中有课标,历史课一定要给学生一些他们想不到的事情。或者原来没有看到的东西,让他们期待。让历史课不再是背诵课。(所以,新课导入的多样性,可以是音乐、可以是图片可以是视频,可以是其他的,小结没有必要上升到多高境界)

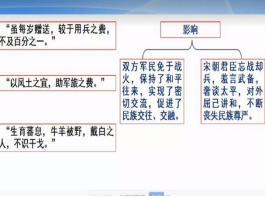

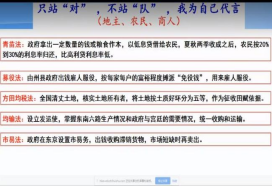

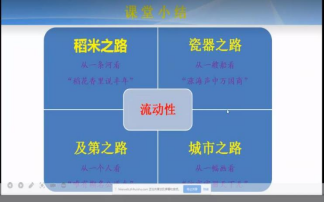

案例二:关于过程,孟老师列举了一些示例比如老师对于澶渊之盟的处理和王安石变法内容的处理

澶渊之盟的处理 王安石变法的处理

在处理的过程中。老师创设开放性的题目。激发学生的学习探究历史的兴趣,设计出好的问题,在学生还没有自己提问方式的同时,就会模仿老师。一个好的问题很重要。课程的立意很重要,问题设计很重要哦,开放性的问题是很重要的,怎样才能学会设计问题呢,多看高考题,李成顺老师是个命题专家,怎么组织答案,我们的课程当中就是要这个样子。

案例三:关于教材的整合。整合出新意,取舍见真功,-以<辛亥革命>为例谈新教材的使用,过去那种将教材奉为“圣经”,认为教师必须一字一句地讲授教材、学生必须逐字逐句地背熟教材的观念已经不能符合新课改的精神了。广大教师应该迅速转变观念,教师是“用教材教”,而不是“教教材”,更不是对教材的亦步亦趋,教师要根据课标的要求、学生的基础和需要整合、取舍教材内容,力争做到“用好教材”“超越教材”。钻研新课标、用好新教材脑中有课标、胸中有情怀、眼中又人物、手中有方法。

案例四:关于小结或者升华

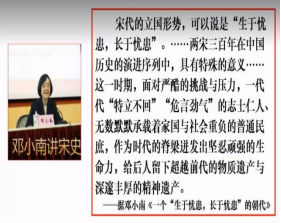

对于宋朝的小结

孟老师介绍的两个小结,非常有代表性,其中一个是:这是怎样的一个宋元,在学者眼中这是一个。。。的宋元,这是一个社会繁荣的宋元,在我眼里这是一个什么样的宋元,这是因为课堂的叙述告一段落,在你的眼中又是一个什么样的宋元?另外一个老师对宋朝的可气、可爱、可悲进行了总结,最后抛给学生一个问题,能不能说它可爱呢?开放式的一个总结,平时大家都喜欢用习近平总书记的讲话来结尾,有的是感觉是刻意的在拔高,结尾是不是真的需要出示领导人的讲话。

总体印象:孟老师讲解的几堂课,从不同的角度用不同的方式全面落实历史学科核心素养培养要求,围绕培养学生唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面的历史学科核心素养,总体安排、各有侧重地进行内容设计。使学生在初中历史学习的基础上循序渐进,进一步形成具有历史学科特征的正确价值观、必备品格和关键能力。灵活的运用了课本众多的栏目,形式多样,比如“学习聚焦”,简单明了,重点突出;“历史纵横”,拓宽知识面;“史料阅读”、“问题探究”加深认识,提升思维等等。体现学生为主体,为学生提供丰富的学习资源,让课本既是“教”材,更是“学”材。(1201班学员 张旭)