朝研阅读夯实基础 夕探单元提升赋能----专题培训心得

作者:张秀红 时间:2025-09-17 点击数:

编辑:王友楠| 责编:孙金杰| 终审:沈秀清

带着几分秋的清爽走进教室,开启第二天的黄河滩区小学语文骨干教师培训之旅。微凉的空气里,满是专注的氛围,听着生动的讲解,连秋日的时光都变得格外有意义。

上午有幸聆听了上海师范大学吴忠豪教授所作的《指向实践—探寻语文课程改革的路径》的专题讲座。吴教授在阅读教学中打破了“重文本分析、轻实践运用”的传统模式,核心是让阅读从“被动理解”转向“主动输出”,通过真实场景的实践任务,实现阅读能力与语文素养的深度转化,为阅读教学改革提供了清晰路径。

吴教授指出“母语学习,一靠积累,二靠实践,语文教学绝不能无视母语学习这样的规律性,否则就碰壁,语文课本当中某些学科知识之所以不管用,就因为这些知识并不反映母语学习的实践需要”。吴教授还强调未来需根据学生认知水平分层设计阅读实践任务,低年级可开展“阅读绘本后画故事续篇”,到中年级尝试“阅读童话后改编结局”,再到高年级进行“阅读议论文后撰写观点评论”,让不同阶段的学生都能在实践中获得阅读成就感,真正让“指向实践”的阅读改革扎根课堂。

下午,聆听了山东省教科院小学语文教研员高级老师高旗老师对大单元教学设计实践行为的解析,让我对大单元教学从“知其然”迈向“知其所以然”,满满的干货。

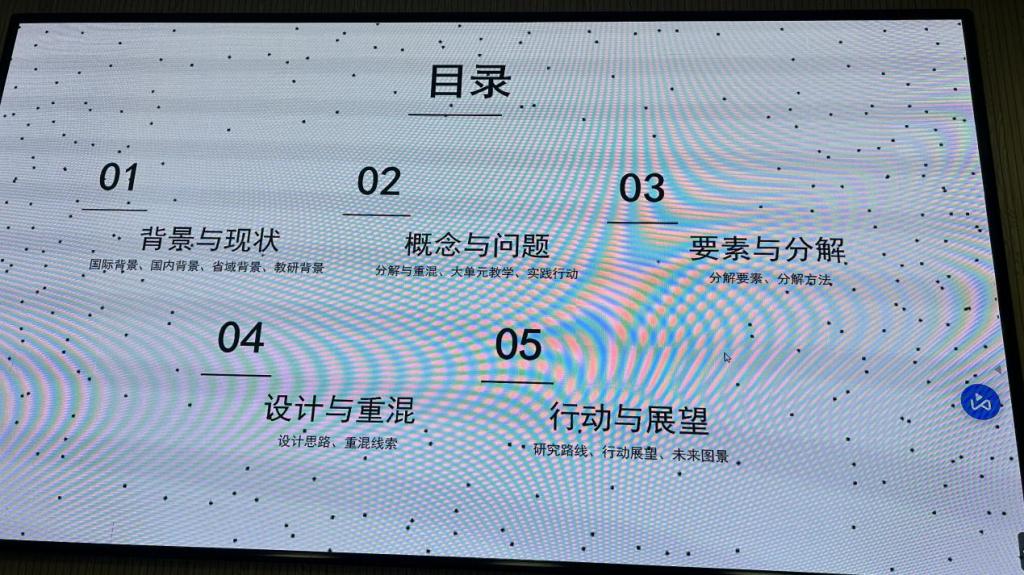

高老师从背景与现状、概念与问题、要素与分解、设计与重混、行动与展望五个方面进行解析。

听了高老师全面细微教科书般的讲解,让我对“以生为本”有了新的认知。以往设计大单元时,我常陷入“教师主导活动、学生被动参与”的误区,而高旗老师强调,要在设计初期就考虑学生的认知起点与兴趣点。她举例:想让学生生成自己想法时,得找到学生的兴趣点,点燃它,主动完成。这种从“学生需求”出发的设计思路,让我意识到大单元教学不是“教师搭好框架让学生填空”,而是要给学生留出自主探索的空间,真正让学生成为学习的主导者。

在评价任务中,老师的分享直击我在实践中遇到的痛点。比如我曾困惑“大单元教学如何平衡整体进度与个体差异”,高旗老师提出“分层任务设计+弹性评价”的方案,即同一单元内,为不同水平学生设计基础、提升、挑战三类任务,评价时兼顾“统一标准”与“个性化进步”,既保证单元目标达成,又不忽视个别学生的成长。这种具体可操作的解决方案,让我在后续教学中能直接借鉴,避免了“学完理论仍不知如何应用”的尴尬。

此次学习不仅填补了我在大单元教学设计实践中的知识空白,更让我掌握了可落地的方法。未来我会将这些收获融入教学实践,不断优化阅读课程和单元设计,让大单元、大阅读、大概念教学真正服务于学生的核心素养提升。